生理财怎么理解?掌握这三点让钱和健康都不掉队

哎,最近老听到"生理财"这个词儿,你说这和普通理财有啥不一样?我琢磨着吧,不就是把身体健康和钱包厚度绑一块儿考虑嘛。就像咱小区王阿姨,去年省吃俭用买保健品,结果住院费倒贴两万——这种亏本买卖谁受得了?其实啊,生理财的核心就是别让健康拖累财富,也别让抠门耽误身体。今天咱就掰开了揉碎了聊聊,怎么在健身房会员和存款数字之间找到那个微妙的平衡点。

一、别被字面意思带沟里去了

第一次听说"生理财"这词,我还以为是教人怎么管工资卡呢。后来仔细想想,这不就是咱老祖宗说的"留得青山在"嘛!你想想,现在年轻人熬夜加班挣的奖金,够不够填以后治胃病的窟窿?我邻居小李就是活例子,月薪两万全砸在理疗馆,这不典型的财富健康双输局么。

- 误区1:健康投入乱花钱(错!定期体检才是真省钱)

- 误区2:存钱至上其他靠边(住院三天存款清零信不信)

- 误区3:年轻就是资本(关节磨损可不看身份证)

二、实操手册:三个账户要摆平

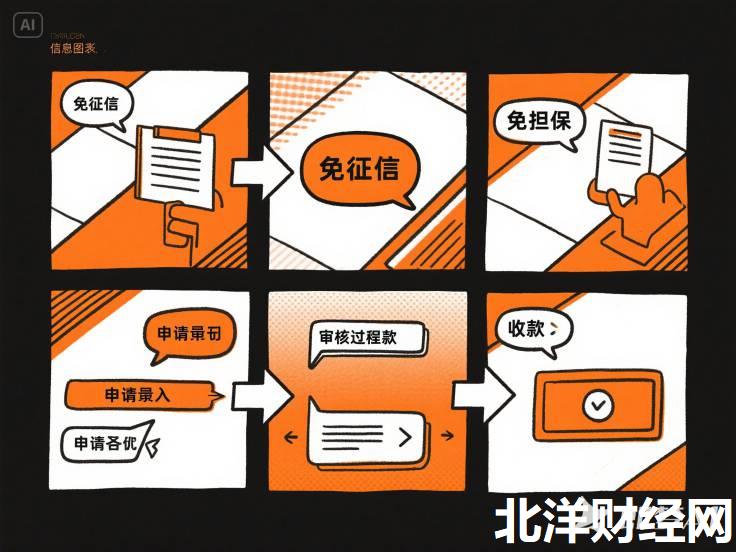

话说回来,具体该咋操作呢?我总结了个"三角稳定法"。首先得开个健康专项账户,每月固定存5%-10%,专门对付健身卡、优质食材这些。别小看这个,去年流感季我靠这笔钱打进口疫苗,比同事请病假扣的工资划算多了。

然后是风险对冲账户,这个得重点说说。市面上那些重疾险、医疗险,看着复杂其实门道简单——就像给身体买"延保服务"。我表姐前年查出甲状腺结节,幸亏有保险兜着,自费部分还没她买个包贵。

- 基础保障:医保+百万医疗险打底

- 进阶配置:重疾险覆盖收入损失

- 隐藏buff:企业补充医疗别浪费

三、藏在日常里的财富密码

有天下班看见快递站堆满代餐粉箱子,突然想到个点子:与其花大价钱买这些,不如每周去菜市场挑当季蔬菜。像现在冬瓜才两块一斤,煮汤清火又便宜,这不就是生理财的智慧么?还有那个网红筋膜枪,买回来用了三次就吃灰,不如换成小区健身房的次卡,用几次算几次。

再说个有意思的现象,现在年轻人流行"带薪养生"。我们办公室的95后,下午三点准时组团做拉伸,茶水间常备枸杞红枣。主管刚开始还皱眉,后来发现他们加班效率反而高了——这算不算另类的生产性健康投资?

四、心理账本比数字更重要

最后这点可能有点玄,但特别关键。你有没有发现,同样是花500块,买药就觉得肉疼,报瑜伽课反而心甘情愿?这就是心理账户在作怪。试着把"健康支出"单独建个分类,看着累积的投入金额,说不定能治好了动不动就想吃外卖的毛病。

我有个绝招:把体检报告和存款明细贴一起。看着甘油三酯指标和理财收益同步下降,那刺激效果比什么记账软件都管用。去年这么搞了半年,硬是把宵夜戒了,省下的钱刚好够买商业保险。

说到底啊,生理财不是要你当苦行僧,而是聪明地花钱买安心。就像打理花园,既不能任其荒芜,也不必过度修剪。找到那个让自己舒坦又能持续生长的平衡点,才是真正的财富自由——不管是钱包还是身体。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。