理财产品营销策略:如何轻松打动用户提升转化率

最近很多银行客户经理都在犯愁,理财产品营销越来越难做了是不是?客户面对满屏的年化收益率根本挑花眼,光靠"高收益"三个字早就打动不了人了。咱们今天不整那些虚头巴脑的理论,就说说怎么用客户听得懂的话,找到他们真正的需求点。关键是要站在用户角度思考,把专业术语翻译成生活场景,再搭配点小技巧,转化率自然就上去了。这中间藏着不少门道,比如说如何抓住黄金沟通时机,怎么用故事包装产品亮点,还有哪些渠道组合拳最有效。咱们慢慢拆解,保准您看完就能用得上。

一、用户心理密码破解指南

做理财产品营销最怕自说自话,您知道客户点开产品页面时在想啥吗?上周我跟某城商行的理财经理聊天,他说有次给客户推荐结构性存款,上来就背产品说明书,结果人家转头就走。其实啊,用户决策分三个心理阶段:

- 好奇试探期:这时候他们就像逛超市,货架上的东西都要瞟两眼

- 信任建立期

- 决策焦虑期:生怕自己选错产品亏钱

有个特别有意思的现象,很多客户其实更在意资金安全而不是收益高低。上周碰到个阿姨,她手机里存了五六个银行的APP,每天就比哪家T+0赎回到账快0.1秒。这说明啥?流动性需求有时候比收益率更重要。咱们做营销话术时,与其强调"年化4.5%",不如说"急用钱时三分钟到账"更抓人。

二、内容设计实战技巧

现在理财产品宣传同质化太严重,各家文案长得跟双胞胎似的。我观察过20家银行的公众号推文,80%开头都是"重磅新品上线"。要突围就得玩点新鲜的,比如说把产品特点转化成生活场景。

某股份制银行最近搞了个"工资到账后的72小时"专题,专门教年轻人怎么打理月度结余。他们算过账:假设月薪1万,扣除开销剩3000,放活期一年才几十块利息,要是买成智能存款组合,收益能翻10倍。这种算法客户秒懂,比讲七日年化实在多了。

还有个绝招是对比实验法。比如用两个虚拟账户演示,A账户闲钱不管不问,B账户每月定投理财,五年后差距能有多大。这种可视化呈现,比干巴巴的数据更有冲击力。记得去年某券商做的"每天一杯奶茶钱理财"案例,在短视频平台直接爆了,转化率提升37%。

三、渠道组合的隐藏玩法

现在理财经理的朋友圈还停留在产品海报+文字复制的阶段吧?其实可以试试"碎片化种草"。比如每周三固定发个#钱钱小课堂,用30秒讲清楚个理财小知识,持续三个月后再穿插产品推荐,客户接受度能高很多。

线下渠道也有新机会。某社区银行在菜市场门口摆摊,不推产品先教大爷大妈用手机查账户明细。等老人家搞明白怎么操作了,顺势介绍零钱理财功能,开户率直接翻倍。这招厉害在先用服务建立信任,营销反而水到渠成。

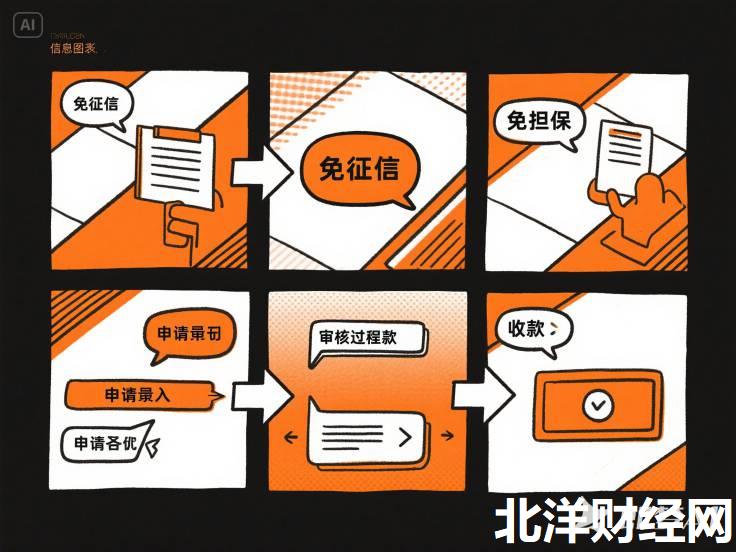

再说个反常识的——纸质折页并不过时。但别印那些密密麻麻的条款,改成决策流程图更有效。比如画个树状图:有5万闲钱→能放半年以上→求稳健→可选品类1;想灵活支取→看品类2。客户按图索骥就能找到合适产品,比口头介绍直观多了。

四、真实案例深度拆解

浙江某农商行去年搞的"家庭CFO训练营"特别有意思。他们邀约客户参加三周理财实操课,每周布置作业比如梳理家庭资产负债表、制定季度理财计划等。结业时根据完成情况推荐定制产品组合,结果转化率高达68%。这说明啥?深度陪伴比短期推销更有价值。

还有个经典案例是某外资行的"理财诊断报告"服务。客户上传资产信息后,系统自动生成八页纸的可视化分析,用红黄绿灯标出风险点。很多人看完报告主动咨询产品,客单价平均提升2.3倍。这种专业赋能反而降低了营销抗拒感。

最近观察到有个城商行在玩"理财盲盒",把不同风险等级的产品包装成惊喜福袋。客户购买后能解锁专属理财师咨询服务,这个创意既符合年轻人喜好,又解决了"选择困难症"痛点,三个月新增年轻客户1.2万户。

五、常见误区避坑指南

最后提醒几个容易踩雷的点。首先别过度承诺收益,有个银行理财经理在直播里说"绝对保本",结果被客户截图投诉,差点吃监管罚单。其次要注意话术温度,别老是"您应该""您必须",换成"咱们可以这样考虑""要不要试试这个方案"更舒服。

还有个隐藏雷区是忽略售后服务。很多理财经理成交后就失联,等产品到期才出现。其实应该在买入后第3天、第7天、第30天设置关怀节点,及时解答操作疑问。某股份行统计过,做好售后维护的客户,复购率比普通客户高41%。

对了,最近监管新规要求强化适当性管理,咱们做营销时记得留痕。比如客户风险测评过期了,宁可少卖产品也要先更新评估,合规底线千万不能碰。

说到底,理财产品营销不是玩套路,而是帮客户找到财富管理的确定性。把专业服务藏在生活场景里,用客户听得懂的话解决实际问题,自然能赢得信任。下次跟客户沟通前,不妨先问自己:如果这是我爸妈的养老钱,我会推荐什么产品?想明白这个问题,营销自然就做对了路子。

声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。